おことわり!

LDの状態は多種多様で、誰一人同じ状態はありません。こちらで紹介するのは、あくまでも「うちの子」の場合の学び方です。ご自分のお子さんにぴったり合う方法ではないことの方が多いと思いますが、学び方の一つの選択肢としてご紹介します。「多様な学び方がある事を知るきっかけになってもらえれば」、「学び方の引き出しが1つでも増えれば」と思って運営しています。その点をご了承のうえ、あくまで参考程度にお読みください。

はじめに

光村図書の「こくご」のデジタル教科書を授業および自宅で使っています。

一個人のケースではありますが導入経緯と活用事例を紹介します。

「こくご」のデジタル教科書が学校で配布・使用されていない自治体に住んでいます。そのため、小学校のクラスの中でデジタル教科書を使用しているのは、我が家の子どもひとりです。

導入までの経過

小1秋の視覚認知検査の結果に『音声フォローが有効。音声教材も活用しましょう。』とのコメントがあり、調べる中でデジタル教科書を個人購入できることを知りました。

ちなみにその時期の「読み」は強い逐次読みかつ促音が不安定、「書き」は50音のうち、ひらがな8割カタカナ半分書ける程度でした。

視覚認知検査について

詳しい説明が書かれている専門機関のサイトです。

視覚発達支援センター

かわばた眼科

以前は教科書販売店に保護者が直接に連絡をして購入ができていたそうですが、現在(2024年度)は学校経由で依頼することで購入ができます。

個人購入について

光村図書出版

カラフルバード

個人購入についての記事が他にもあります。ご参照ください。

私も学校に依頼したところ、教科書販売店経由でのデジタル教科書の購入と閲覧設定(まなビューア設定)をしてくれました。代金は数百円程度で、保護者負担です。紙の教科書は無料で配布してもらってますので、追加として支払う感覚でした。

─ 後日談 ─

デジタル教科書を使い慣れた頃。

進級に向けて、学年切り替えのタイミングから使用できるよう希望を早めに出していたのですが、結局5月末から使用できるようになりました。発注過程や設定に時間を要するのは仕方ないですが、普段デジタル教科書で勉強している中で、学年変わりの4月に使えなくなるのは親子ともに困ったので、どうにかなると良いなと思っています。

4月から使えるようになったらいいな。

「4月から使いたいけど使えない」と切実な声を全国的にも耳にします。

各担当の方ができる限りの手を尽くして子どもたちの元に届けてくださっていると思うのですが。必要のない方の中には、たった1か月あまりだし、まだそんなに使わないし、紙の教科書があるから学べないことはないでしょと思う方もいるかもしれません。

新しい学年になって、はじめて出会う先生、クラスメイト、教室、教科書。普段にも増して疲れやすくなる新しい環境の中で、力を出し切れなかったり、思うように学びにくいことで、きっと焦りや不安も大きくなるはず。学びの保障のために、切れ目なく使えるような仕組みになってほしいですよね。

私は、次の理由で購入の希望を学校に伝えました。

- 教科書の内容理解を深めるため、自宅学習用として購入希望です。

- 音声読み上げ、読みやすい書体、漢字練習機能等を想定しています。

- すぐに授業中に活用することは考えていないです。

- いずれは自宅学習→休み時間や自習での利用→授業利用と徐々に進めていければと考えていますが、学校内での利用は都度ご相談します。

学校・担任側としても他の子が持っていない中にデジタル教科書を持ち込まれたら不安に思われるだろうと想定しまして、そういった不安を持たせないように努めました。

購入・設定は学校に行っていただくわけですし、気持ちよく購入したいですね。

導入した後の経過

購入理由にも記したとおり、まずは自宅学習です。

先生もデジタル教科書の使い方をご存じない場合もありますので、本人が授業中に困らないようにするためにも自宅で活用方法習得をお勧めします!

わが家も公式サイトの商品紹介を見ながら指定ページへの遷移方法、文字の大きさ表示変更、フリガナ設定、タイピングや書き込みによる入力方法等を試行錯誤。本人が読みやすい書体や色味を見つけてました。

デジタル教科書の活用方法について

光村図書出版

商品紹介のページです。

井上賞子先生が監修された活用術の冊子もあります。

教科書研究センター

事例集には小学生版と中学生版があります。中学生版では、カラフルバードを紹介していただいています。

カラフルバード

機能の活用について紹介している記事が他にもあります。

自宅で慣れたのち、担任の先生に了承いただき学校の休み時間や自習時間にデジタル教科書を使っていました。すると後日、先生から授業中も使う?と聞いてくれたようで、小2の秋ごろからひとりデジタル教科書で授業を受けるようになりました。

授業中使うにあたり、他の生徒へ説明をしたかというと、していないそうです。授業外で使っている姿を見ていたためか特に生徒たちから質問もなかったと聞いています。授業外でデジタル教科書をきちんと活用できる姿を見せられたこと、その時に周囲の生徒もそれを受け入れていたことがスムーズに授業中活用につながったのかなと考えています。

また、クラスメイトに「それ何?」と聞かれた時は「私はこっちの方が勉強しやすいんだ」と答えている、それ以上聞かれることないとこども本人から聞きました。

使い方の例

思考ツール(マインドマップ)、マイ黒板、ふりかえりシート、朗読音声、段落場面表示、挿絵の並び替え(低学年のみ)、漢字の筆順アニメーション、漢字フラッシュカードの機能は、「学習者用デジタル教科書+教材」を購入することで利用できます。

端末の持ち運びが不要

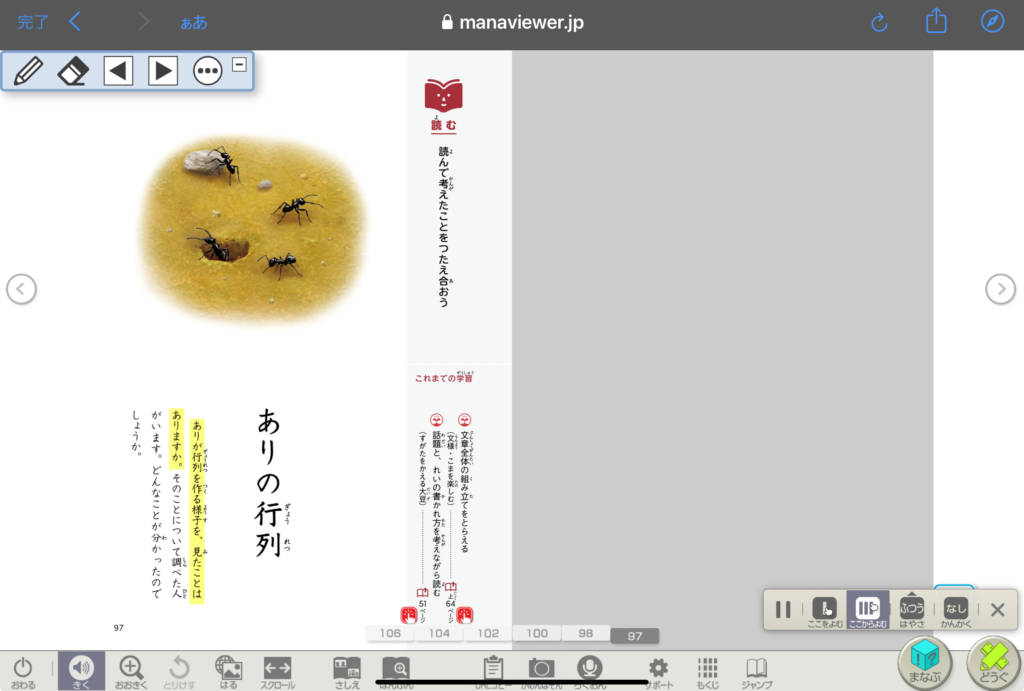

光村図書「こくご」のデジタル教科書クラウド版はWebブラウザの「まなビューア」にアクセスして閲覧・活用します。端末にインストールして使うDVD版もありますが、クラウド版を強くお勧めします。

(※令和6年(2024年)現在、小学校用DVD版の一般販売は中止されています。個人購入ができません。)

これがとても助かる仕組みなんです!まなビューアが動作するデバイスなら、どこでも「自分の」デジタル教科書が使えます。つまり、一人一台のGIGA端末(以下、ギガタブ)は学校に置いたまま、まなビューアにログインした家のデバイスで教科書が使えます。

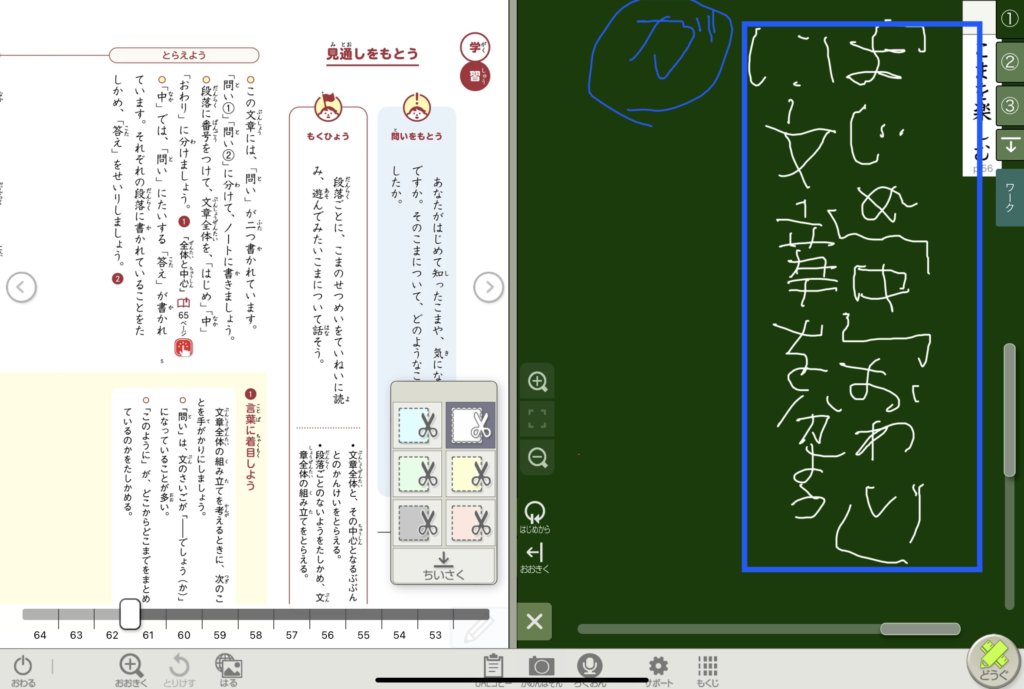

我が家も学校ではギガタブのChrome bookで、自宅ではiPadで教科書を使っています。クラウドのため授業中の教科書内メモ(マイ黒板、のちの活用事例参照)も自宅で確認できます。重いギガタブを毎日持ち帰る必要がなく、「教科書(ギガタブ)持って帰ってきてね!」というフォローをしなくて済むのは気持ちが楽です。

読むことをサポート

「きく」モードで文章を読み上げます。読みあげている箇所が色付けされるため、わかりやすいです。初見の音読宿題は学年が上がるにつれ文章量が長くなり辛いですが、この機能のおかげで乗り越えています。本人ひとりでも取り組めますしね。

中には有名俳優の読み上げもあり、親が涙腺を刺激されることも。

またこの画像のページ、フリガナ設定をしています。当然ですが紙だとフリガナがない単語も増えてくるので、この機能も大いに助かるところです。

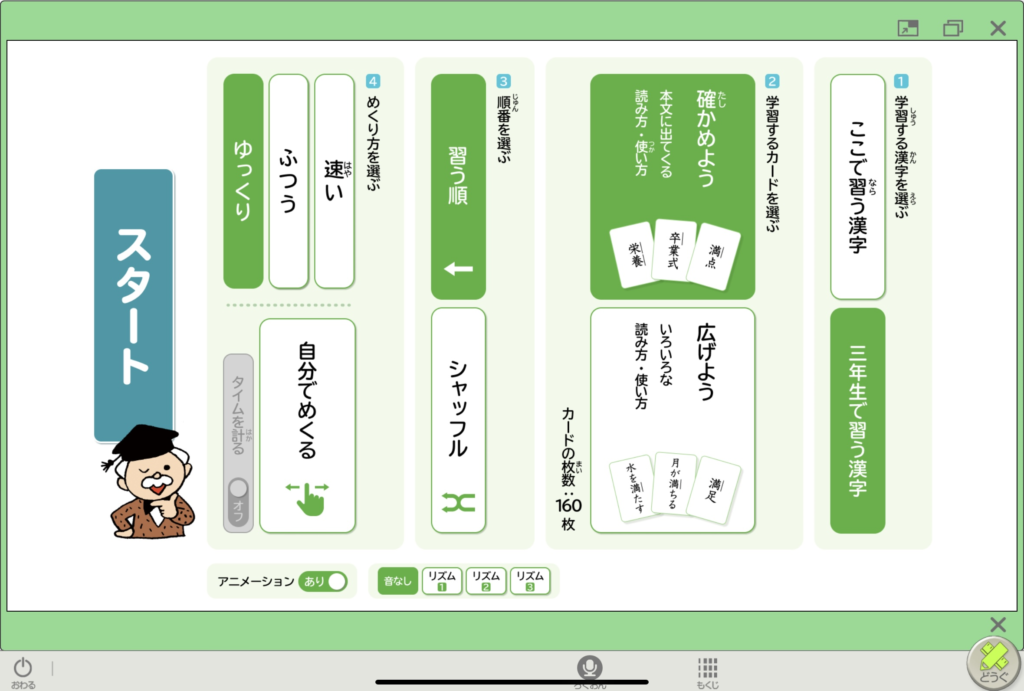

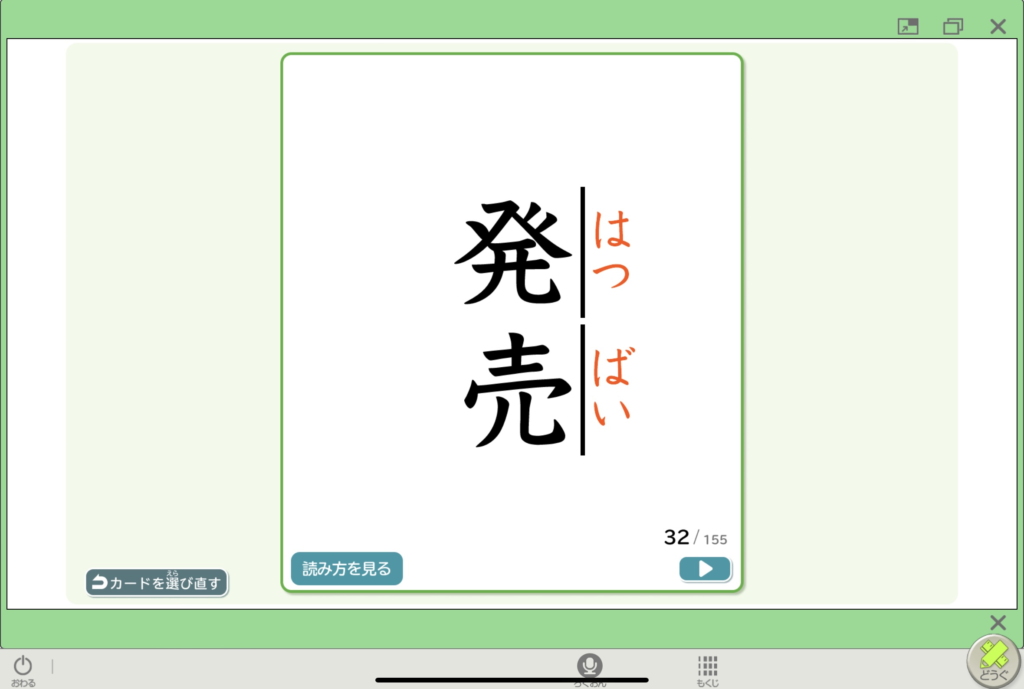

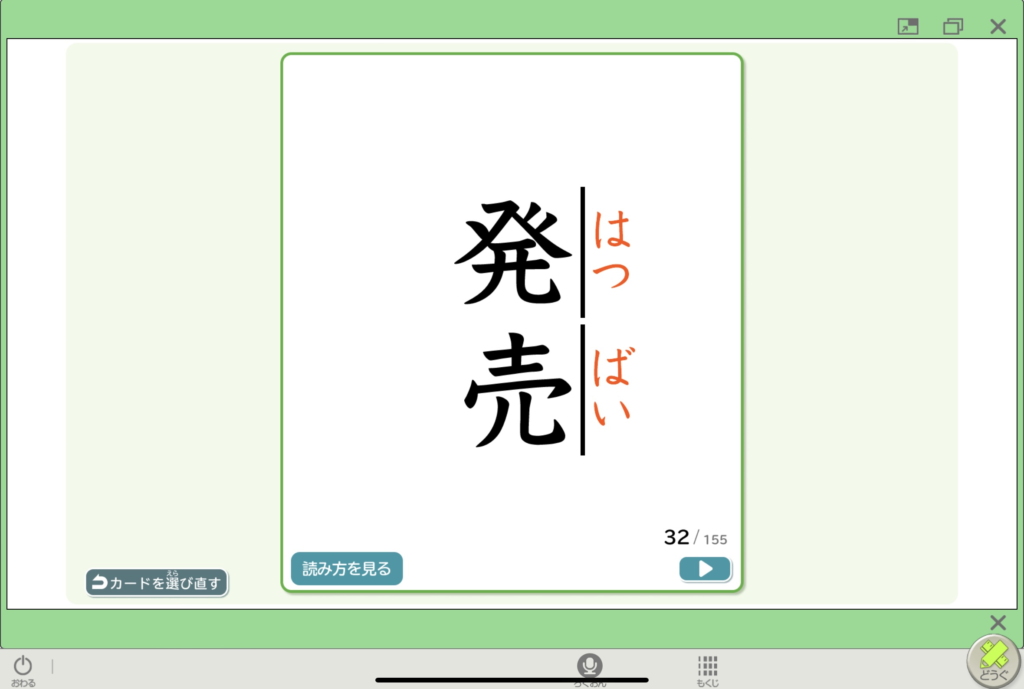

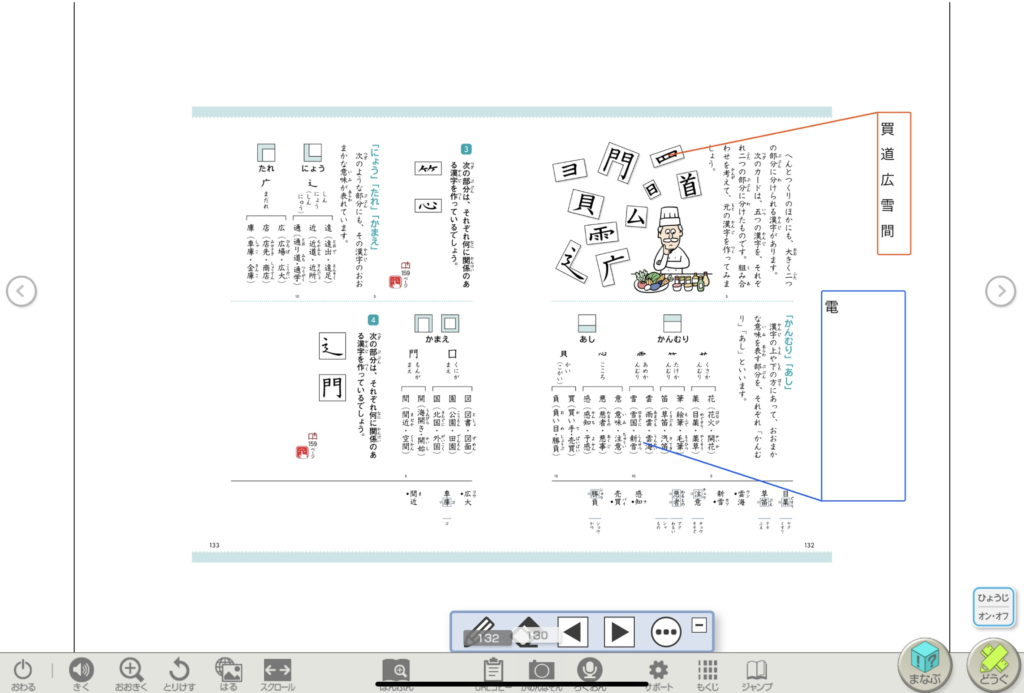

漢字の読みを学ぶことをサポート

教科書準拠の漢字カードです。

これで漢字を読む勉強がまともにできるようになりました。単語は教科書内容のためカラーテスト対策にもなります。

「読み方を見る」ボタンを押すと読み方が確認できます。

不器用で紙カードをめくるが得意でない、視線移動に困難があるタイプにも易しい作りです。文字が大きいのもGOODです。

書くことをサポート

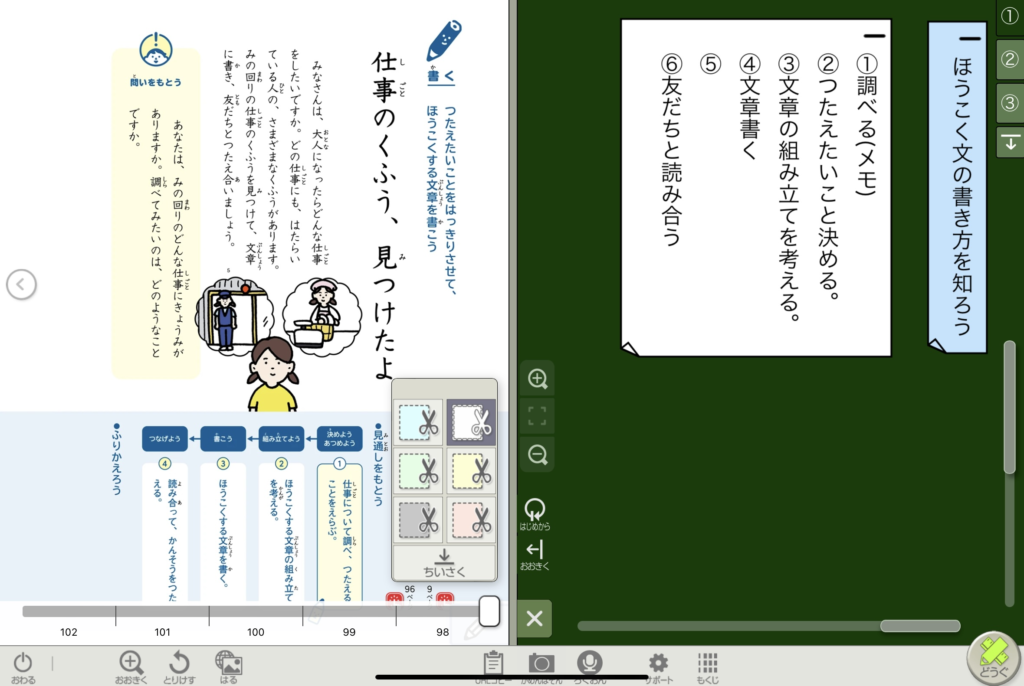

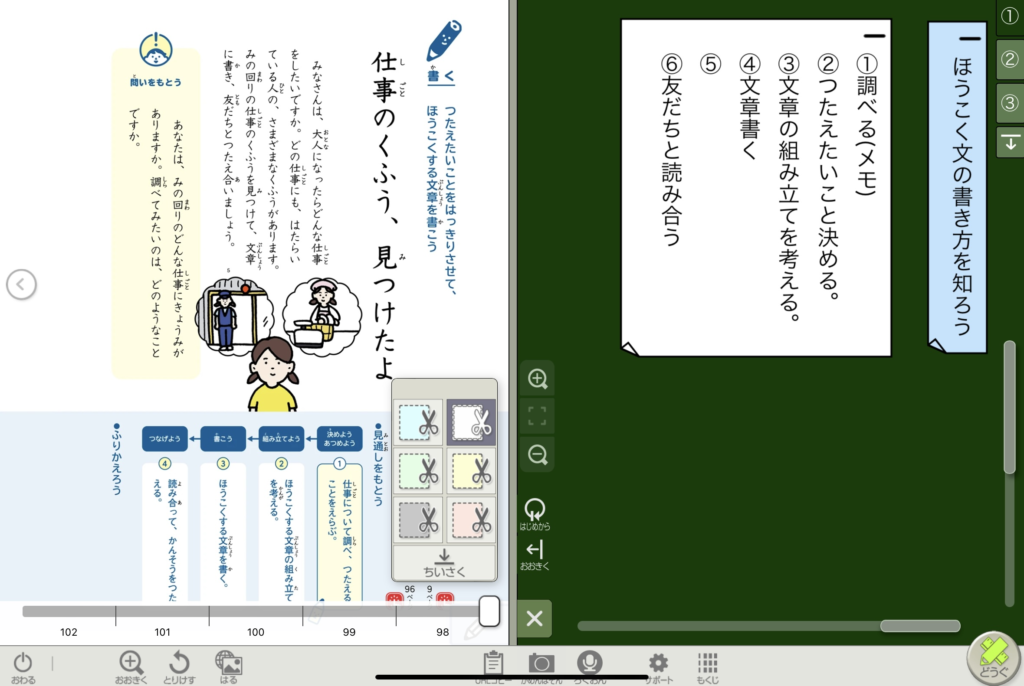

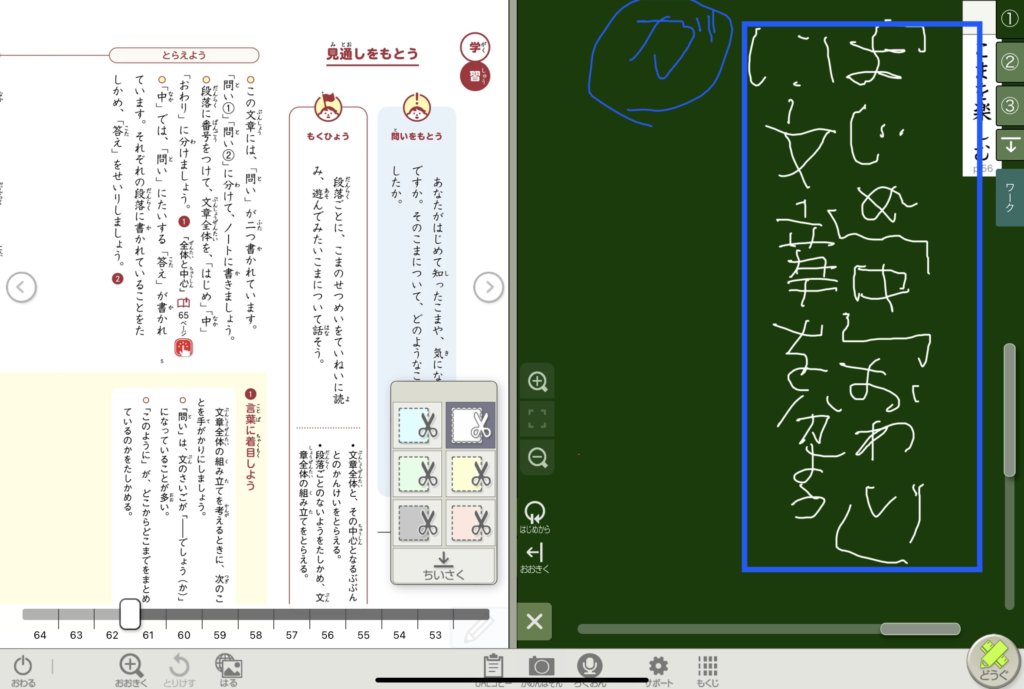

「マイ黒板」モードで、左半分に教科書を、右半分をノートにできます。タイピングや直接書き込んだり試行錯誤しながらも取り組んでいます。

ページに直接タイピングすることもできます。

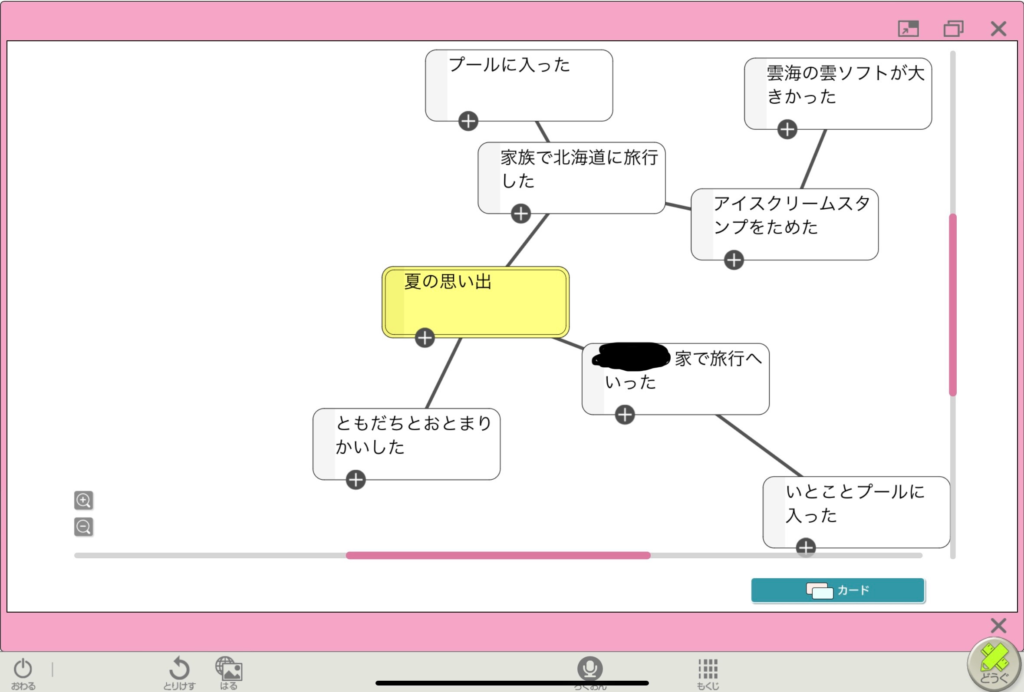

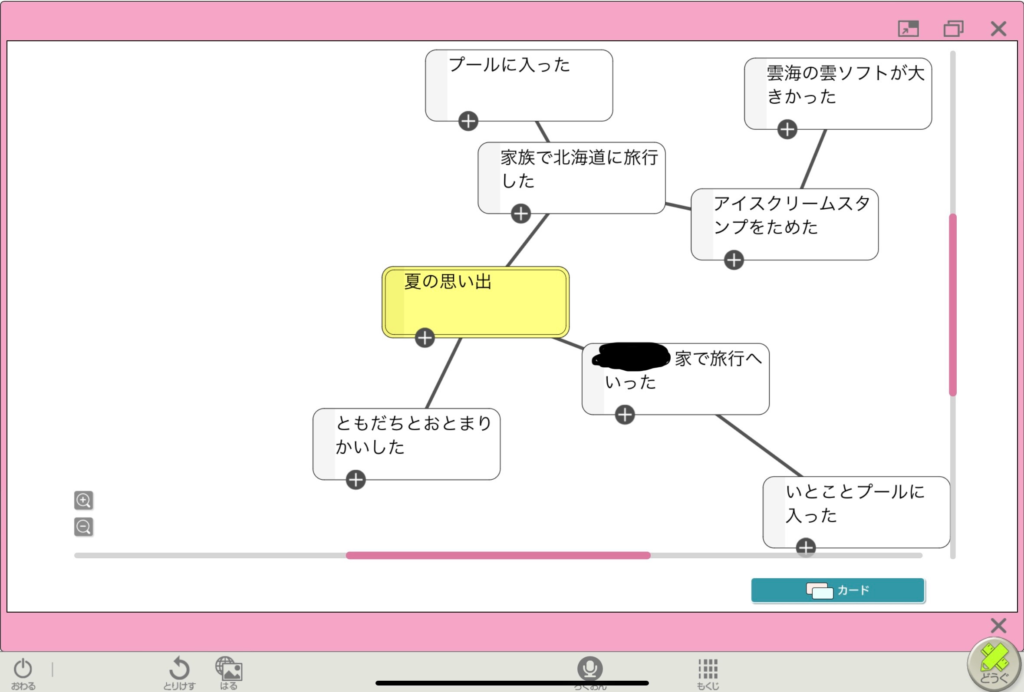

作文をサポート

夏休みの思い出を書いた作文前の下書きです。

マインドマップとは、思考を助けてくれるツールのことです。

これにとどまらず、機能がたくさんあります。ぜひ公式サイトにもたくさん事例があるのでご確認ください。

おわりに

たくさんの機能があるのですが、「低学年の子どもでも、わかりやすいデザインと使いやすい操作性で音声読み上げが使える」という点だけでも、デジタル教科書があってよかったと思います。

大きなデメリットは、「該当する学年に所属している期間(1年間のみ)しか、その年度のデジタル教科書の閲覧と活用ができない」ことです。つまり活用事例として上記の画面を乗せましたが、来年度には見ることもできなくなってしまいます。紙のノートと違い、消えてしまいます。

それでもデジタル教科書で板書を写しているのは、本人が「紙と鉛筆で板書を写すこと」を負荷に感じているからだと思います。デジタル教科書は「個別の学び」を支えるツールだと実感しています。(YK)