おことわり!

LDの状態は多種多様で、誰一人同じ状態はありません。こちらで紹介するのは、あくまでも「うちの子」の場合の学び方です。ご自分のお子さんにぴったり合う方法ではないことの方が多いと思いますが、学び方の一つの選択肢としてご紹介します。「多様な学び方がある事を知るきっかけになってもらえれば」、「学び方の引き出しが1つでも増えれば」と思って運営しています。その点をご了承のうえ、あくまで参考程度にお読みください。

うちの子もかなり苦戦してきた筆算。

何かいい方法はないものだろうか・・・と、夜な夜な探してきました。

この記事では、計算間違いを減らす筆算の工夫をまとめてご紹介していきます。

計算間違いを減らす筆算の工夫(まとめ)

漢字ノートを使う

算数なのに漢字ノート?え?いきなりどういうこと?ってなりますよね。わかります。

どう使うかといいますと、

なんと・・・

横向きにして使います!!!

以前、確か小学校の先生がSNSで紹介しておられたのを見て、早速わが家でも取り入れてみました。うちの子は当時、小学3~4年生だったと思います。

この方法を初めて知った時は本当に目から鱗でした。なかなか思いつかないですよね。

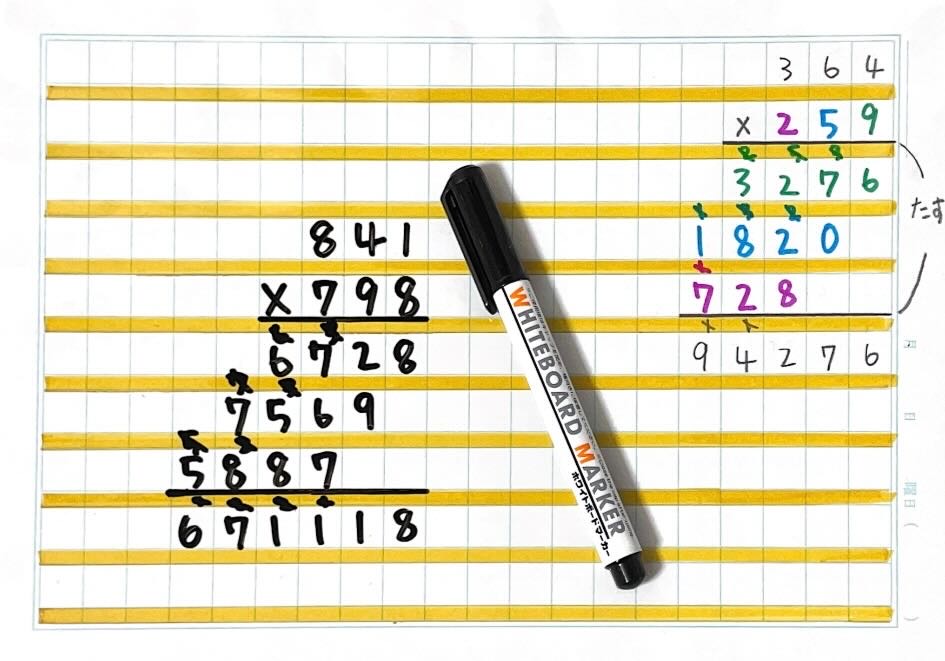

漢字の読み仮名を書くスペースに繰り上がりや繰り下がりの数字を小さく書いておけて、マス目の中には数字を一つずつ書けるので、筆算をする上で混乱しやすい、【書いている内に数字がごちゃごちゃしてきてわからなくなる】【いつの間にか位がズレてしまう】などを防ぐことができます。

手軽にすぐに手に入れられて、マス目の大きさを選べるのもいいですよね。

十字リーダーはついていないタイプがいいです。わが家は200字の漢字ノートを使いました。

どの方法にも言えることですが、フィットしにくいお子さんもいると思います。

わが子もその一人です。一度覚えたことの修正が難しいためか、繰り上がりや繰り下がりを書くスペースがあってもそこに書くのを忘れてしまうんです。新たなつまずきを生み出してしまって、使うのを断念しました。

その時はいくら頭をフル回転させても思い浮かばなかったのに、少し時を経て、さまざまな支援策に触れ、少しずつわが子の特性に対する理解度が上がってようやく気付くことがあるのですが、『繰り上がりや繰り下がりを書くスペースにマーカーペンでうすく色をつける』、『どのように使うかの見本や計算の手順を常に見えるところに置いておく』など、もうひと工夫があるとよかったのかも?と考えています。

書きやすさ消しやすさの補助として、『フリクションペンを使う』、『硬質カードケースに入れて、ホワイトボードマーカーを使って書く』などがあっても良さそうです。

タブレット端末を使う

画面を拡大できるから大きく書くことができます。力を入れなくても書けるから手が疲れにくいですし、間違えても消すのが楽です。集中が途切れにくくなり、計算に取り組みやすくなります。その点でも、間違いを減らすことにつながると思います。

特にわり算の筆算は予測しながら解くので、解き直しが必要になることも。消すのが楽になることで、苦手意識の軽減にもつなげられるのではないかと感じます。

筆算の問題をPDFデータで受け取り、ノートアプリを使って解答したり、紙のプリントやドリルをカメラ機能でスキャンしてPDF化しても書き込める他、ノート用紙のPDFデータを無料で提供しているサイトもあるので、5mm方眼や漢字ノートの用紙をタブレット端末に保存しておいて使う手もあります。

デジタルドリルやデジタル教科書にも手書きで書き込める機能がついています。

一方で、タブレットに書く方が負担が増す子もいます。

手を浮かさないで書ける端末(iPad+Apple pencilなど)を選択するか、タブレット端末にペンタブレットを接続して使う方法もあります。(後日、紹介記事を書きます)

計算することの難しさの背景や困難さを支援するICTの機能については、文部科学省のHPから見ることのできる『発達障害のある子供たちのためのICT活用ハンドブック 筑波大学作成の通常の学級編 p16 計算することが難しい子供に対して』にも記述があります。

ノート用紙をダウンロード

なぼテク日記を活用する

プリント教材をダウンロード

多様なプリント素材を無料でダウンロードできるサイト(brother プリントテラス)

下のリンク内の『方眼紙』、『ノート』、『お勉強テキスト』に筆算にも使える用紙があります。

ノートアプリを使う

GIGA端末でノートを取る方法(まとめ)

neboを使う

手書きの数式も認識してくれるノートアプリです。詳しくは平林先生のサイトをご覧ください。

アプリを活用する

mod math

ひっ算ができる計算アプリです。書くことが難しい子の計算の理解や定着に役立ちます。

ある程度すると使う方が面倒になってくると思いますので、その頃のには使用を卒業することになると思います。

札算

字を書くことが苦手な、書字障害(発達障害)の人のための筆算お手伝いアプリです。数字カードをドラッグして計算ができるので、書くのが苦手な子も ” 自分で計算ができる ” ようになるかもしれません。また、解答を画像としてiPhoneに保存することもできます。

計算マスを使う

計算マススタンプを使う

プリントの空いているスペースなどにポンっと押せます。間違えた問題だけやり直したい時などにも良いですね。

位が書かれている点が親切でわかりやすいですよね。

これもいつの間にか位がズレてしまうことを防げます。

マス目が小さめでも書けるお子さんには良さそうです。

計算用フセンToketa!を使う

教育現場の声などを元に、学ぶことをサポートする文具などの開発をしている、+teacher(ものづくりコミュニティ)の商品の一つ。マス目は、一行ごとあみかけの5mm方眼(6×6マス)のフセンです。繋げて使用も可能。

合理的配慮のためのノートを使う

合理的配慮のためのノート(スクールラインプラス)を使う。

作業療法士の鴨下賢一先生監修のノートです。

筆算にも最適なタテ方向あみかけのマスの大きさは、大(22mm)と小(15mm)があります。1行ごとに色がついているので、位を間違えることが減りそうです。線が太くて見やすい、筆記部分が白抜きされていて書く場所がわかりやすい、消しゴムをかけてもシワになりにくい、ページをめくりやすいように厚めという細部まで使いやすさが考えられているノートです。

日本ノート株式会社のオンラインショップなどで購入ができます。

R5年8月現在、アンケートに答えると無料でダウンロードして使える合理的配慮のためのノートの罫線用紙をもらうことができます。

詳細は、下の商品特設ページにてご覧ください。

プリントやドリルを拡大コピーして使う

拡大して書くスペースを広げると少し解きやすくなる子もいます。

コピーしたものを一問ずつ切り取り、ノートに貼り付けることで、問題と問題の間を広く空けて解きやすくする工夫をされている方も。液のりやスティックのりで貼ると書いたり消したりがしにくくなるので、貼るのはテープのりがおすすめです。

位がそろえやすいように、うすい色のペンで縦に線をいれておくのも助けになります。うすい色(グレーなど)のペンは学習の補助に何かと役立ちますよ。

カイケツしたじきを使う

小学校教諭であり特別支援教育士の井上賞子先生監修の下じきです。

書字や数的処理が苦手な子が、手がかりをもって課題を解決できるように考案されたもので、たし算、ひき算、かけ算、わり算の筆算に対応したもの以外にもたくさんの種類が生み出されています。ホワイトボードマーカー対応で繰り返し使用できます。

繰り上がりを書くところがあり、色がついているのでわかりやすいです。たし算とひき算には1~20までの数字が書かれていて、計算が途中でわからなくなってもこの数字を見て確認ができます。わり算には九九表も。暗算がなかなか定着しにくい子やかけ算九九を習得しにくい子も、安心して解くことができるようになりますね。子どもたちの自信や意欲をぐんぐん押し上げてくれるアイテムです。

就労継続支援B型事業所エルピス・ワンのネットショップで購入できます。

かけ算九九表を見て解く

かけ算やわり算の筆算では、計算の補助に九九表を見ながら解くのもいいです。

いいんです。見ながら解いているうちに覚えていくこともあります。

九九が苦手な理由は子どもによってさまざまです。できないのはやる気の問題や練習が足りないからだと思われがちですが、学習の土台となる力がつきにくい場合に、ひたすら繰り返し解いて覚えるなどのさらなる努力に次ぐ努力で力をつけさせようとするよりも、ほんの少しの理解や工夫があれば、土台の補助ができて、次のステップアップにつなげていくことができます。

「覚えてないなら使ってもいいよ」「わからないなら使うといいよ」と言うよりも、「合ってるか確かめたい時に使うといいよ」と声かけしておくと使いやすいと思います。安心して解くことができ、ミスを減らすことにつながります。「九九ができない自分はダメだな・・・」という自己否定や学習意欲の減退も防ぐことができます。

九九を楽しみながら身近なものにしていく工夫も、今後まとめていきたいです。

一度に解く量を少なくする

早く終わりたいから、たくさん解いて疲れたから、などの理由で字がいつも以上にぐちゃぐちゃして間違えてしまうこともあります。続けて何問くらいなら集中できそうか子ども本人と相談して決めたり、休憩をはさみながら取り組むのもいいかもしれません。

1問ずつ見えるように他の問題を隠す工夫をすると解きやすくなる子もいます。他の問題が目に入りその答えを記入する、たくさんの問題を見るだけで気力がでなくなる、などを防ぎます。隠すために使うものは気が散るのを防ぐために無地のものがいいです。

ノートや用紙の色を変えてみる

白い紙は光の反射がまぶしく感じて、解きにくくなる子もいます。

[カラーノートの記事]

文房具を工夫する

筆圧コントロールが難しくて手が疲れやすい場合は、軽い力でも濃く書けるように鉛筆を4Bに替えてみるのも一つの手です。

筆圧が強い子には折れにくい芯の硬い鉛筆を選ぶことが多いと思いますが、硬い鉛筆は濃さが薄いのでさらに力が要ります。元々は筆圧が弱いために、とても強く握りしめてぐっと体に力を入れて書いている子もいます。うちの子もこのタイプで、手が痛くなったり体もすぐに疲れるので、集中が継続しにくくなります。

鉛筆は濃くなるほど消しにくくなったり、芯が柔く折れやすくなったりするので、合うものを見つけるために、だんだんと濃さをあげてお試ししてみるのもおすすめです。

今は、濃くても消しやすい鉛筆や消しゴムも販売されています。他にはグリップをつける、筆算の線を引く定規をすべりにくいものに替えるなど、文房具の工夫で負担を減らすこともできます。

[文房具の記事]

4Bの鉛筆

消しゴム

大人が助手をする

うちの子の場合は、苦手な筆算に挑戦している時に、線を書く補助や消しゴムで消す補助をするだけでも取り組みやすさに変化が現れることもありました。

こちらの本にも、おうちでできる学習のサポートの仕方が色々と書かれています。

マルつけを工夫する

間違いを減らすためには、子ども自身が間違いに気づいて、わかった!できた!という体験を重ねていけるようなサポートも必要です。

ただ間違いを突きつけられてばかりでは、大人でも心が折れてしまいます。意欲を失くしてしまわないように、バツをつけないという方法があります。わが家もバツはつけず、一緒に解き直して確認しています。

さらに、細かく分解をして、答えが不正解でもできているところにマルをつけるという方法もあるそうです。(例えば筆算では、一桁ずつマルつけをする)

間違った部分が一目見てわかるので気づきやすくなりますし、自信につながる部分もできて、見返して書き直すことの抵抗感を下げ、意欲の持続や間違いを減らすことにつなげていけそうです。

[マルつけに関する記事(楽々かあさん公式HP)]

(出典:https://www.rakurakumom.com)

おわりに

ここにまとめたこと以外にもできる工夫はあるかもしれません。

LDに限らず障害の診断があってもなくても、子どもたちがそれぞれ一番やりやすい方法を見つけられる一助になれば嬉しいです。どの子も今より少しでも楽に、今よりもっと楽しく学べるように願っています。(F)

コメント