中学生の学校での合理的配慮の実際です!とても参考になり、勇気をもらえます。

| 困り感 | 書き, 視覚過敏などの過敏 |

| 診断名 | LD(学習障害) |

| 学年 | 中3 |

| 自治体 | 東京都世田谷区 |

| 本人は配慮についてどう思っていますか? | 一人だけ違うことはしたくはないタイプである |

| 実施された環境調整 | |

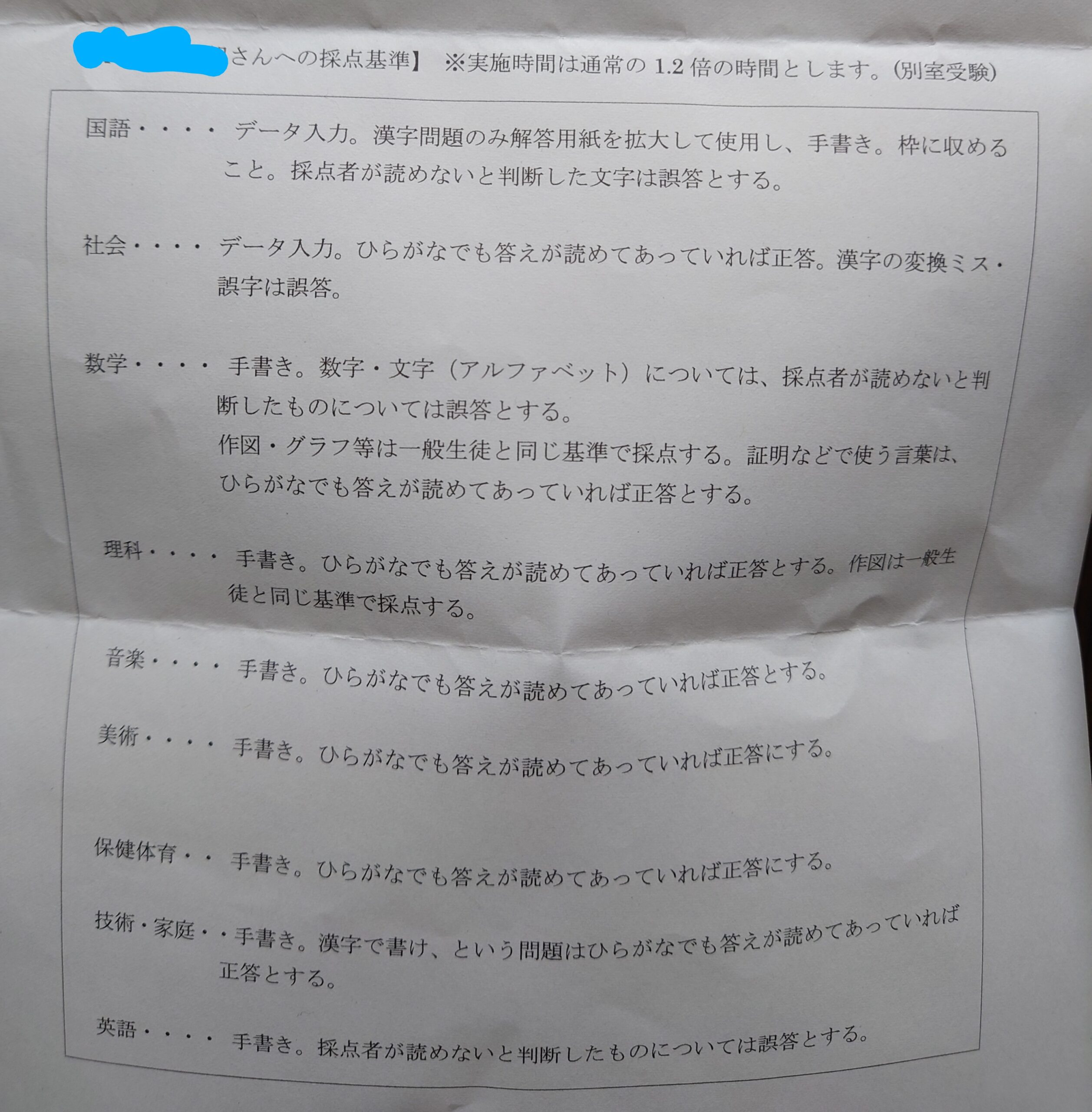

| 実施された個別の合理的配慮 | タブレットを使ってノートテイクしてよい 板書の写真撮影を好きな時にしてよい タブレットの使用と手書きと選択できる環境がある 作文の作成はWordなどタブレットを使用しても手書きでもよい テストの回答はひらがなでも丸をもらえる テストの回答の文字の軽微な間違えでも内容があっていれば丸をもらえる。 漢字のトメハネハライや丁寧さは注意をされない 時間延長 テストのPC回答 補助具の持ち込み(遮光眼鏡、カラーバールーペ、リーディングトラッカー等) |

| 配慮の実施のために診断書や医師からの意見書を求められましたか? | 求められていないが、提出した |

| どのようにして配慮されるようになりましたか? | 書字障害の診断は小学生時に受けていましたが、小学生までは特に配慮を受けず過ごしていました。 ところが中学校入学後、提出物や板書量の激増を受けわりとすぐに手書きでの学習に限界を感じるようになりました。 そこでとりあえず作文や調べ学習などは特に許可を得ずにWordやPowerpointで作成して家庭でプリントアウトし提出することにしました。最初は「勝手にそんなことしていいかな…?」とドキドキしたものの、どうやら息子は手書きの作文よりPCで書いた作文のほうが語彙、形式、文章表現とも段違いでレベルが高く仕上がるということをまず先生方に知って頂けたのがよかったです。 また、私自身もそのことから「普段の授業や試験も息子に合ったやり方に変えるほうが絶対良さそう」ということがわかったので、学校には合理的配慮として 1.タブレットによる板書撮影 2.GoodnoteやWordで入力したもので授業課題提出 3.定期テストPC入力、ひらがな回答、時間延長 などを希望しました。学校では今までそういった配慮実績はなく初めてのケースのようでした。 その際に求められてはいませんでしたが、新しくWISC Ⅳと視覚認知検査を受け、結果を提出しました。 1.2はすぐに許可がでました。ただクラス全体では板書撮影などが禁止されていたため非常にやりづらかったようです。連絡黒板を写真撮影するために教室に誰もいない時間を狙ってこそっと撮ってるんだ、と息子に言われたときは暗い気持ちになりました…。 3に関しては、当初は保留扱いでしたが、息子の通っていた区立中は支援拠点校ということもあり、支援担当の先生やコーディネーターの先生に知識や理解がありました。おそらくその先生方が主導してくださったのか中2の途中からすべて許可されました。 別室で試験を受けることに関しても「他の生徒にどのように説明するか」「延長時間は1.2倍でよいか」など打ち合わせすることができました。中3になると同じくPCで試験を受ける下級生もでてきて、合理的配慮の定着を感じました。 以上のように、システムとしての合理的配慮は比較的スムーズに導入されたかと思いますが、そうじゃない難しさについても書いておきます。 まず、息子の「みんなと同じようにしたい」「一人だけ目立ちたくない」という気持ちは割とやっかいだったということ。本人の自己肯定感を下げずに障害受容し、他の生徒との折り合いをつけ、なおかつ学習効果を上げる、ってすごくハードでした。 それから、合理的配慮したからといって成績が爆上がりするわけではない、ということ。本人にとって適切なスタートラインに立っただけであってそこから上げていくのはやはり努力が必要。でもLDっ子の難しいところは成績が上がる勉強の仕方が確立されていないこと。努力が成績につながることが難しい…。それでも新しいことを知る楽しさやできなかったことができた喜びは持ち続けたいものです。 |

| その他 |  |

| この情報の確認時期 | 2023年ー2024年の時のことです。 |