私の娘には読み書き障害があります。ひとことで読み書き障害と言っても、読みが苦手なタイプ、書くのが苦手なタイプ、人によって症状は様々で色んなタイプがあります。

娘は読みが苦手なタイプです。音韻処理が苦手で読むことに多くのエネルギーを使わないと読めないタイプの読み書き障害です。

目次

- ジオボードを使ってカタカナを覚えた方法

- ジオボードの作り方

- 漢字の宿題に取り組む様子

- 感想

❶ジオボードを使ってカタカナを覚えた方法

療育時のカタカナ習得時にジオボードを使って、カタカナを覚えるという方法を体験しました。例えば課題がアイウエオだったら…

【療育時間内】

①iPadで、アの書き順を見る

②ジオボードにアのカタチを輪ゴムで作る

③ホワイトボードに1回だけアを書く

※同じようにイ〜オまで繰り返す

【自宅での宿題】

①聴覚法を唱える

「ア、アイウエオ」と言ってから

②ノートに鉛筆を使って、アイウエオを一回だけ書く

※①の聴覚法の唱え方は、アカサタナと段が進むにつれてだんだんと増えていきます。

唱えるのはその週の宿題のところまで。

〈アイウエオが宿題の場合〉

聴覚法で「ア、アイウエオ」→鉛筆でアイウエオを一回だけ書く

〈カキクケコまでが宿題の場合〉

聴覚方で「ア、アイウエオ、アカ カキクケコ」→鉛筆でカキクケコまでを一回だけ書く

〈サシスセソまでが宿題の場合〉

聴覚法で「ア、アイウエオ、アカ、カキクケコ、アカサ、サシスセソ」→鉛筆でサシスセソまでを一回だけ書く

〈タチツテトまでが宿題の場合〉

聴覚法で「ア、アイウエオ、アカ、カキクケコ、アカサ、サシスセソ、アカサタ、タチツテト」→鉛筆でタチツテトまでを一回だけ書く

※娘の場合は文字を小さく書く事も出来なさそうだったので、国語の8マスノートを買い、そこに書いていました。その時の娘には、マス目の大きさは合っていたようでやりやすいようでした。

約半年ぐらいの期間を経て、娘は上記の方法でカタカナを習得しました。その後そんなに出番のなさそうなカタカナだけれど、何でなのかしっかり読めているし書けるんです。そんなに何度も書いたりしてないのに、定着しているな…と日々の宿題や朝のタブレット学習を見ていて感じました。

今、娘が小2で漢字を覚えることに苦戦しているのを見て、もしかして、カタカナの時のようにジオボードを使うのがいいのかもしれない!とひらめきました!!

市販のジオボードはだいたい8✖️8サイズのものが多く、複雑な漢字だとピンの本数が足りなそうだったし、サイズが小さくて不器用な娘が扱うのが難しそうだったこともあり、低予算で簡単に作れそうなものを考えました。

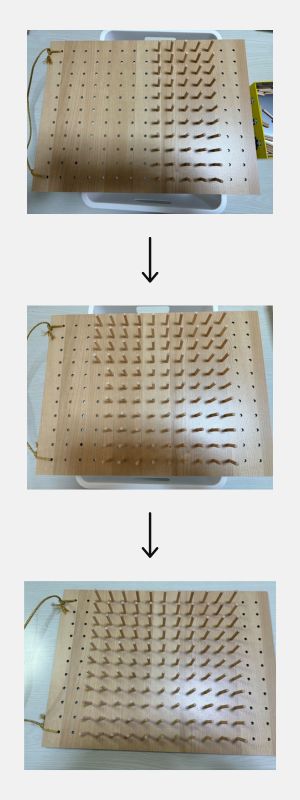

娘の有孔ボードの大きさは、横に穴が15個、縦に11個、開いているものです。棒を刺したのは11✖️11の範囲です。これだけ棒があると、漢字も大体は作れそうです。

ジオボードのダボが折れても、簡単に取り外せて新しいものに交換できます。自宅でリペアできるのも手作りジオボードの良い点です。

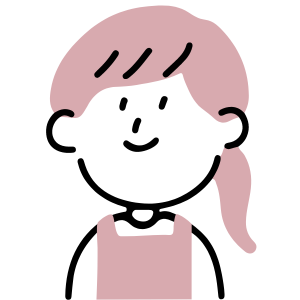

❷ジオボードの作り方

材料 ※全て100均で揃います。

① 有孔ボート…大きさが色々あるので、好きな大きさ

② 木製のダボ…使う本数より多めに準備した方が方が良いかも(制作途中で折れたり傷だらけだったり、使えなさそうなものも入っていたため)

③ ボンド

④ 長いヘアゴム

⑤ フックにかけて保存する用の紐(なくてもOK)

ダボにひたすらボンドをつけて穴に入れていきます。

大きめの箱などに乗せて乾かしました。

ゴムを特大、大、中、小の大きさに切って結びます。

シリコンゴムも何本か用意しておくといいかもしれません。

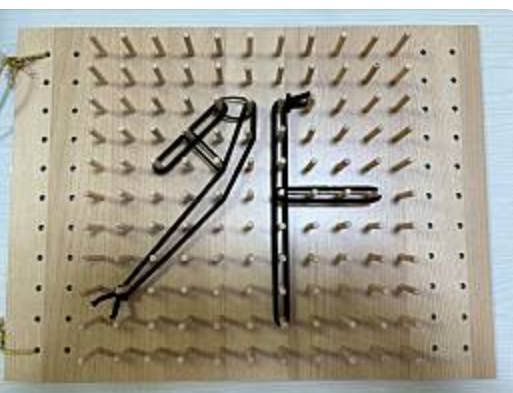

❸漢字の宿題に取り組む様子

宿題の文字は『外』です。

やる前から楽しみ!!といいながら取り組んだ娘。実際にかける時はどうゴムをかけたら外に見えるかな?と考えながらかけました。でも難しいところもあったので、一緒にやりました。その時に出来上がったのが↓こちらです。

上手くかけれているけれど、ゴムの色が淡すぎて、いまいち見え方がうっすらです。

なので、次は全部真っ黒のゴムで外を作ってもらいました。

今日の方が断然見やすいので、ゴムの色も重要なんだな…と思いました。視認性という意味では、黒一択ですね。

黒ゴムなら初めから輪っかになっている丸ゴムもサイズが色々売ってるので、長いゴムを切らずに済むのもいいなと思いました。(中くらいと小サイズのは最初から丸ゴム状になっているものを購入しました。)

紐状のは極太の太さのものに変えてみました。そうすると、ジオボードに文字がくっきりはっきり浮かぶように思います。

今日の漢字は『楽』と『親』です。

この順番で取り組みました。

画数が多くなってしまったので出来るのかな?ゴム、上手くかけれる?と作業を見ていましたが、まずは真ん中を探してみようか?と声掛けしたら、あとはゴムの大きさを自分で見極めて、楽しくかけれていました。途中、どうもバランス悪くて困ってそうな時は、ここをこうしようか?こうしてみる?と一声かけると、本人なりに気づいて嫌がらずに直してくれたりと、作業がスムーズでした。

今日の漢字は文字が複雑だった分、仕上がったときに本人も達成感あるようで、とても満足度高そうでした。

娘本人もただ宿題をこなしてくよりも、ジオボードの作業を挟む方が、ちょっとした遊び要素が加わるみたいで、宿題の嫌がり方がいつものと違う気がします。

画数が多いので、やってくれるのか心配だったけれど、「やる!やってみたい!」と娘が言ってくれて楽しく取り組むことができました。

親の漢字は画数が多すぎて、使いたい大きさのゴムが足りなくなる事案が発生…普段娘が使っている髪ゴムを急遽おろしました。(ゴムもいろんな大きさでたくさん準備しておくべきだな…と反省です。)

今日の漢字は『父』と『母』です。昨日よりずっと簡単な漢字だったので、ほぼ一人でうまくかけれました。

【ジオボード製作時の注意】

①ダボと有孔ボードのメーカーは合わせた方が良さそう

ダイソーのダボとダイソーの有孔ボード。セリアのダボなら、セリアの有孔ボードを使用した方が合うと思います。

②ダボは多めに準備しておくこと

製作途中に折れてしまったり、傷だらけで使えないものがある為。

③ダボはボンドで固定すること

娘のジオボードはゴムをかけての使用時にダボが倒れてしまったりしないようにボンドでしっかり固定したので、すごく使いやすいです。

④ゴムは見やすさなら黒が良い

淡い色のゴムは見た目はすごく可愛いのだけど、ジオボードとの相性はあまり良くなかったです。視認性ということが大事になると思うので、色は黒がおすすめです。

⑤ゴムは各大きさ多めに準備しておくこと

子供がジオボードで漢字を製作すると、え?そこで2つも使う??みたいな使い方をすることもある為。

又、ゴムの太さも細いゴムよりも太めのゴムの方が、ジオボードにかけたときに見やすい感じがしました。

❹感想

ただの宿題だと『作業』だけど、ジオボードの工程が一つ加わるだけで、娘には『製作』となるようです。何かを作るのが大好きな娘には、ジオボードを使った学習は楽しんで取り組めるようで、今のところ漢字の宿題もジオボードの作業のおかげかすごく楽しそうに、意欲的に取り組めています。

ゴム掛けの作業中も、うまくいってなさそうな時に、「ここをこうすれば?」みたいな私の声かけにも、「あっ!そっかー!」と、ものすごく素直に聞いてくれてびっくりしました。

いつもの娘とのやりとりだと、朝のタブレット学習で私が何か言ってしまうと…「今やろうと思ってたの!そうしようと思ってたの!」と、反抗期の前触れのような言葉ばかりでなかなか素直に言葉がけを聞いてもらえないことが多いので、ジオボード中の声かけした時の久しぶりの娘の素直な反応が、母はとても嬉しかったです。

さっき試しに、一番最初にジオボードでやった『外』の漢字を覚えてるかな?と娘に声かけしてみました…最初はあれ?どうだったっけ?という顔だったけど…ミチムラ式の唱え方で言ってみたら…あっ!!って顔になり、前にやったことと繋がったのか、こうだよね!!とすぐに思い出して書けていました…。これは良い手応えアリかもです!!

『外』の漢字を宿題でやったのが約2週間前位ですが、宿題の時にやっただけの割には定着良さそうです。『外』の漢字がシンプルだったから…という理由も大いにありそうですが、娘にはジオボードを活用した学習方法はやっぱりあってるんだな…と再確認出来ました。なので、しばらくこの方法での漢字学習を続けてみようかと思ってます。(V)